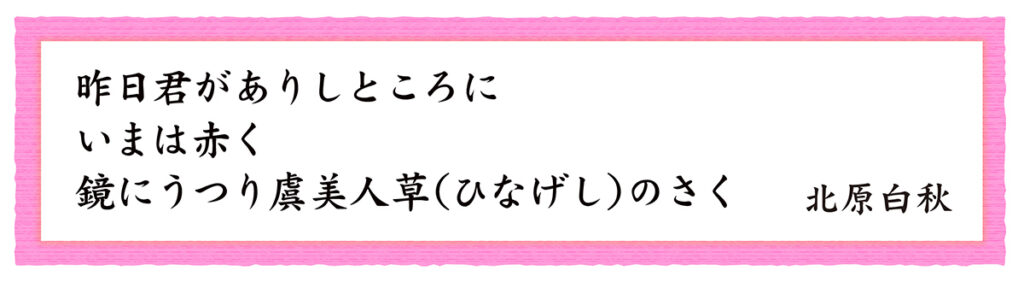

昨日君がありしところに

いまは赤く

鏡にうつり虞美人草(ひなげし)のさく ― 北原白秋

【現代訳】

昨日君がいたところに、今日は赤く鏡に映った“虞美人草”の花が咲いている。

心に咲く花 2025年87回 虞美人草

夏目漱石の新聞小説連載のタイトルにもなった『虞美人草』。ギリシャ神話や中国戦国時代のエピソードにも登場するなど、古くから人々に愛されてきた花でした。

ヨーロッパ中部が原産と言われる虞美人草。

赤やピンク、白など、鮮やかな色彩の花を付ける姿は、なるほど、美人の名にふさわしい麗しさと可憐さがあります。

園芸品種は1880年頃にイギリスで生まれたシャレーポピーだと言われています。現在、育てられているほとんどの品種はこの流れを汲むものだそうです。

4月中旬から7月中旬まで、花の時期が長い虞美人草。「思いやり」「いたわり」「恋の予感」などの花言葉をもっています。

古代中国では項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)の最期の戦いの時、項羽は愛する虞妃(ぐき)と共に劉邦の大軍に周りを包囲されてしまいました。項羽は別れの宴を開いた後、最後の出撃をし、虞妃も殉じました。この後、彼女のお墓に美しい花が咲きました。人々は、この花を「虞美人草」と呼んだそうです。世界三大美人の一人にも数えられることがある虞美人。それを象徴する美しい花は、多くの漢詩にも表現されてきました。

ギリシャ神話では豊穣の神デメテルが、この花を摘んで自らの心の慰めたことが語り継がれます。

「風を呼び風を遊ばせ虞美人草」(磯田富久子)、「群れてよし一輪でよし虞美人草」(松本三千夫)などの俳句にも詠まれた虞美人草。歌人では与謝野晶子が多く詠みました。

「雛罌粟(ひなげし)」とも呼ぶ虞美人草、「恋しげに覗けるは誰れ靄立てる夜明の家のひなげしの花」、「散る時も開く初めのときめきを失はぬなり雛罌粟の花」などの作品があります。はじめは下を向いて俯く蕾(つぼみ)が、開花する時には上を向くのが虞美人草の特色なのだそうです。掲出歌で白秋が恋しき人の面影を詠んだ虞美人草は、こんないわれを持つ花なのでした。

田中章義(たなか あきよし)さん

歌人・作家。静岡市生まれ。大学在学中に「キャラメル」で第36回角川短歌賞を受賞。2001年、国連WAFUNIF親善大使に就任。國學院大學「和歌講座」講師、ふじのくに地球環境史ミュージアム客員教授も務める。『世界で1000年生きている言葉』(PHP文庫)の他、歌集『天地(あめつち)のたから』(角川学芸出版)、『野口英世の母シカ』(白水社)など著書多数。

★こちらの記事もご覧ください★

【BOSCOトーク】対談 赤塚耕一×田中章義さん