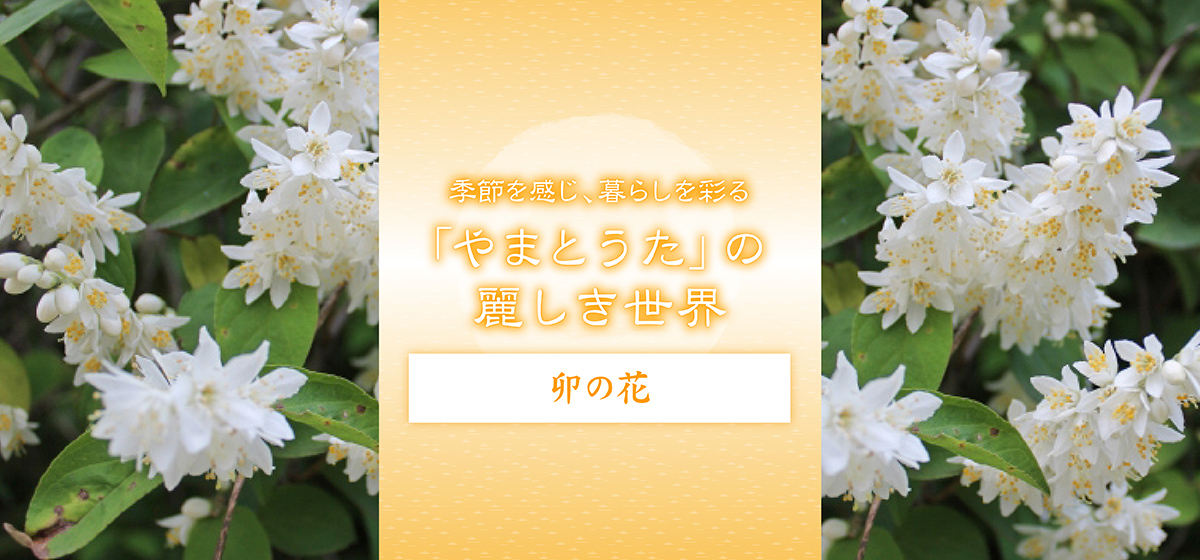

卯の花の

咲きのさかりは

野積山

雲をわけ行く心地こそすれ ― 良寛和尚(りょうかんおしょう)

【現代訳】

真っ白い卯の花がたくさん咲いている野積山を行くと、まるで雲をかき分けながら歩いているような心地がするなあ。

心に咲く花 2025年89回 卯の花

第1回文化勲章受章者である佐佐木信綱(ささきのぶつな)が作詞した唱歌「夏は来ぬ」は、1900年の発表後、125年の歳月を経て今なお歌い継がれています。

卯の花の匂う垣根に

時鳥(ほととぎす) 早も来鳴きて

忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ

日本と中国に広く分布し、夏の到来を思わせる卯の花。『万葉集』の時代から、和歌に詠まれ、『古今和歌集』編者の紀貫之(きのつらゆき)、『新古今和歌集』編者の藤原定家(ふじわらのていか)、さらには藤原俊成(ふじわらのとしなり)、西行(さいぎょう)、式子内親王(しょくしないしんのう)、鴨長明(かものちょうめい)らそうそうたる歌人が卯の花の歌を詠み残しています。

清少納言(せいしょうなごん)の『枕草子』にも出てくる卯の花。古来、大地のみならず、日本人の心も飾ってくれた花でした。俳句では松尾芭蕉(まつおばしょう)や与謝蕪村(よさぶそん)、小林一茶(こばやしいっさ)も卯の花の句を詠んでいます。

近代以降の歌人では正岡子規(まさおかしき)や与謝野晶子(よさのあきこ)、若山牧水(わかやまぼくすい)、斎藤茂吉(さいとうもきち)も読んだ卯の花。

一般的には5月から7月頃、花が咲きます。

ふっくらした蕾(つぼみ)は米粒を思わせ、田植えを控えた季節、たわわに咲く姿に秋の収穫の豊かさを思わせてくれる花として、昔から愛されてきました。

掲出歌は心優しい歌と逸話を数多く残した良寛和尚が、「まるで雲をかき分けながら歩いているようだ」と卯の花の咲く山路を詠んだ作品です。

初夏のまぶしい陽射しの中、純白の花びらが清らかに、まるで天使の衣装のように咲く姿は、いつの時代にも感性豊かな人たちを魅了し続けたことでしょう。

この星に生まれてきた歓び。今日を生きることのできる至福。

小さな花びらが群れるように輝き咲く姿は、そんな生きることのありがたさ、すばらしさを思い起こさせてくれる花なのかもしれません。

こんな素敵な花が日本原産であることに感謝しつつ、全国各地の米の豊作も願いたい夏のはじまりです。

田中章義(たなか あきよし)さん

歌人・作家。静岡市生まれ。大学在学中に「キャラメル」で第36回角川短歌賞を受賞。2001年、国連WAFUNIF親善大使に就任。國學院大學「和歌講座」講師、ふじのくに地球環境史ミュージアム客員教授も務める。『世界で1000年生きている言葉』(PHP文庫)の他、歌集『天地(あめつち)のたから』(角川学芸出版)、『野口英世の母シカ』(白水社)など著書多数。

★こちらの記事もご覧ください★

【BOSCOトーク】対談 赤塚耕一×田中章義さん