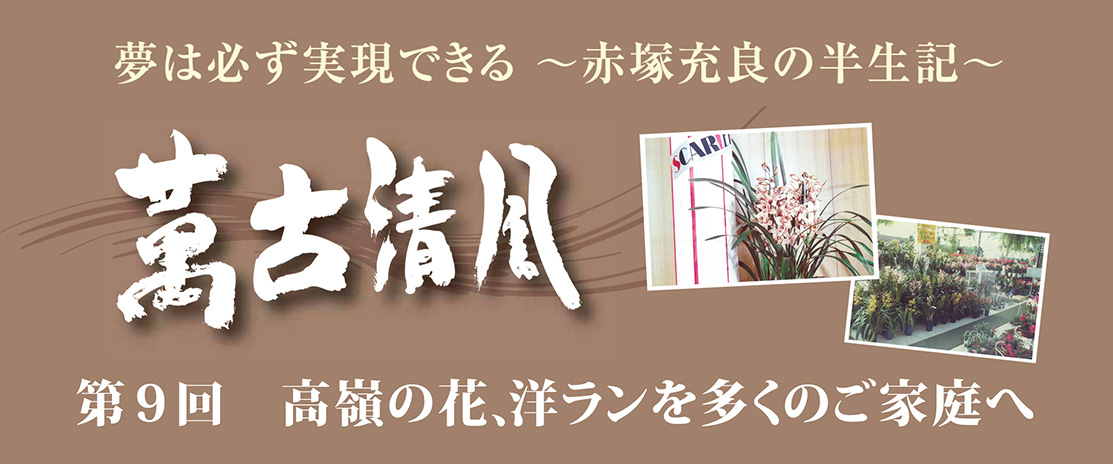

高嶺の花、洋ランを多くのご家庭へ

赤塚充良の間近で仕事をしてきた社員が、取り組みやエピソードをクローズアップし、その人物像に迫るコーナー『萬古清風』(ばんこのせいふう)。第9回は「高嶺の花、洋ランを多くのご家庭へ」です。

※掲載内容は発行当時のものです。

生長点培養技術でシンビジュームの大量生産を開始

洋ランを高嶺の花から一般家庭で楽しめる花に大衆化しようと考えた赤塚は、生長点培養を利用してシンビジュームの大量生産を開始しました。赤塚が開発した方法は想像以上に革命的な技術でした。今まで1年間に2~3倍にしか増えなかったシンビジュームが、生長点培養では短期間で何百倍、何千倍にも増えます。

この技術革新を活かすために昭和44年、赤塚は最新の培養施設を建設し、本格的な大量生 産体制を築きました。そして栽培していたシンビジュームの中から、小型で鉢物に適した優良個体を選抜し、増やし続けたのです。

生長点培養で増やしたシンビジューム苗のフラスコ出し作業 (昭和46年)

洋ランを三重県の特産品に

シンビジューム苗の生産は大成功でした。たくさんの苗が次々とフラスコから出されて温室を埋め尽くしていきます。その苗が大きくなるとさらに広い場所が必要となります。赤塚は温室の拡張を繰り返し、栽培面積を広げていきました。

しかし、洋ランは苗から開花まで3~4年かかり、その間の収入はありません。赤塚は洋ランの大衆化を目指してサツキ栽培で得た利益をどんどんとつぎ込みました。

日本中に洋ランを普及しようとすると、一人の力では限られています。産地として有名に なるには、生産、出荷体制が整った大きな生産団地が必要なことは、すでにサツキ栽培で経験しています。

洋ランを三重県の特産品にするため、県の農林部(当時)に官民挙げて産地化に取り組むように働きかけました。赤塚の呼びかけに応じて生産者も集まり、県内に日本最大級の洋ラン生産団地ができたのです。

赤塚が生長点培養で増やしたシンビジュームの苗をもとに、三重県は洋ランの産地として一躍有名になり、シンビジュームの栽培は企業的農業のモデルとして認められるようになっていきます。

昭和47年、赤塚は三重県洋ラン生産組合を設立して初代の組合長を引き受け、その後もずっと三重県の洋ラン生産に貢献してきました。

「温室からご家庭へ」生産直売に挑戦

洋ランの生産体制は整いましたが、高嶺の花を手軽に楽しめる鉢花として普及するため には、従来の流通や販売システムを乗り越えなければなりません。

洋ランなどの園芸植物は一般的に市場を通じて取引されています。赤塚は園芸市場の反応 を見るために、シンビジュームをトラックにいっぱい積み込んで京都の市場に持って行きました。仲買人がシンビジュームを全国の小売店にたくさん卸してもらえば、手軽に日本中に普及します。

ところが現実は、卸・小売 業者ともに積極的に買おうとせず、競売では極端な安値で取引されました。当時はまだ、シンビジュームが寒さに強く丈夫な洋ランで、2ヵ月以上も花を楽しめることを知る人はほとんどいなかったのです。

このままでは消費者の目に触れる前に、洋ランの普及が止まってしまうことを危惧した赤塚は、まず世の中の人々に知ってもらおうと考えました。

昭和 47年、シンビジュームをケースに入れた「スカーレット」という商標の商品を開発し、「温室からご家庭へ」「世界の洋ランをパックでお届け」というキャッチコピーで生産直売を試みたのです。

「スカーレット」を有名雑誌で広告し、通信販売のダイレクトメールを15万通出して宣伝に努めました。

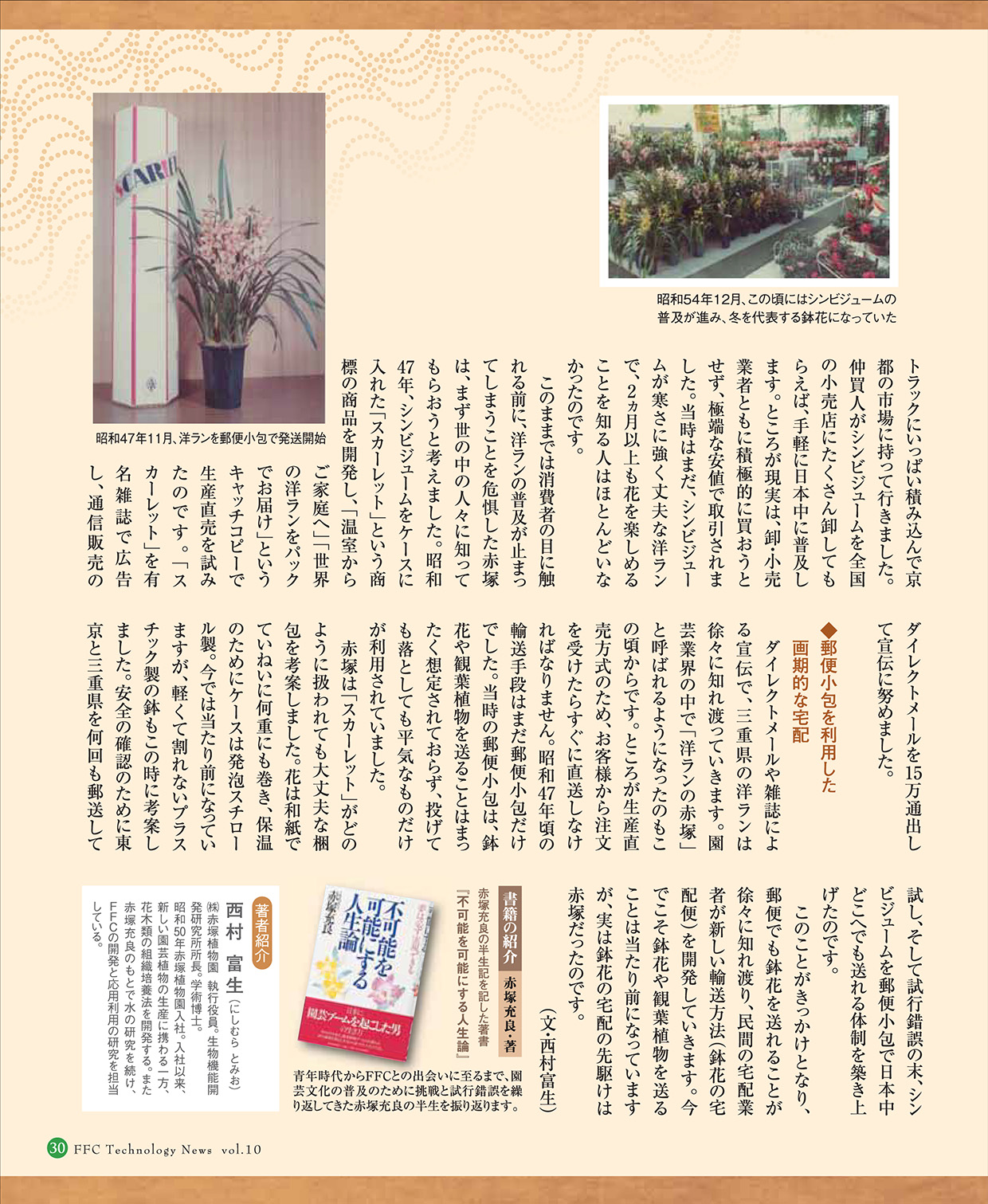

昭和47年11月、洋ランを郵便小包で発送開始

郵便小包を利用した 画期的な宅配

ダイレクトメールや雑誌による宣伝で、三重県の洋ランは徐々に知れ渡っていきます。園 芸業界の中で「洋ランの赤塚」と呼ばれるようになったのもこの頃からです。

ところが生産直売方式のため、お客様から注文を受けたらすぐに直送しなければなりません。昭和47年頃の輸送手段はまだ郵便小包だけでした。当時の郵便小包は、鉢花や観葉植物を送ることはまったく想定されておらず、投げても落としても平気なものだけが利用されていました。

赤塚は「スカーレット」がどのように扱われても大丈夫な梱包を考案しました。花は和紙でていねいに何重にも巻き、保温のためにケースは発泡スチロール製。今では当たり前になっていますが、軽くて割れないプラスチック製の鉢もこの時に考案しました。

安全の確認のために東京と三重県を何回も郵送して試し、そして試行錯誤の末、シンビジュームを郵便小包で日本中どこへでも送れる体制を築き上げたのです。

このことがきっかけとなり、郵便でも鉢花を送れることが徐々に知れ渡り、民間の宅配業者が新しい輸送方法(鉢花の宅配便)を開発していきます。今でこそ鉢花や観葉植物を送ることは当たり前になっていますが、実は鉢花の宅配の先駆けは赤塚だったのです。

昭和54年12月、この頃にはシンビジュームの普及が進み、冬を代表する鉢花になっていた

(文・西村富生)

>> 第10回 日本の造園方法を変えた三重サツキ

<< 第8回-2 洋ラン生産の大革命②

著者紹介

西村 富生(にしむら とみお)

㈱赤塚植物園 執行役員。生物機能開発研究所研究開発部長。学術博士。

昭和24年三重県生まれ。昭和50年三重大学大学院農学研究科終了。同年赤塚植物園入社。

入社以来、新しい園芸植物の生産に携わる一方、花木類の組織培養法を開発する。また赤塚充良のもとで水の研究を続け、FFCの開発と応用利用の研究を担当している。

(2010年4月発行 FFCテクノロジーニュース vol.10より)