洋ラン生産の大革命②

赤塚充良の間近で仕事をしてきた社員が、取り組みやエピソードをクローズアップし、その人物像に迫るコーナー『萬古清風』(ばんこのせいふう)。第8回-2は「洋ラン生産の大革命②」です。

※掲載内容は発行当時のものです。

アメリカの先端技術に 一人で挑戦

シンビジュームの企業的な大量生産に限界を感じ始めていた昭和41年、赤塚は園芸雑誌に「洋ラン栽培の大革命、画期的な増殖法が開発される」という記事を見つけました。

それはアメリカで実用化され始めた増殖法で、洋ランの生長点をフラスコ内で培養して一株をもとに短期間で 大量の苗を生産する技術でした。

当時は「生長点培養」と呼ばれ、今でいうバイオテクノロジーによる植物組織培養法の先駆けでした。この技術をものにできたら赤塚の目指す企業的な洋ランの栽培も可能です。高価で不揃いの実生苗を買わなくても済みます。

赤塚は早速この技術を取り入れようと考えました。赤塚は生長点培養について詳しく知るために、三重大学農学部の園芸学の教授を訪ね、この技術に関する情報を尋ねました。

ところがその教授は何も知りません。当時の日本では、まだ生長点培養の研究は始まっていなかったのです。この技術に関して誰も知らないことが分かった赤塚は、自分でやるしかないと覚悟しました。

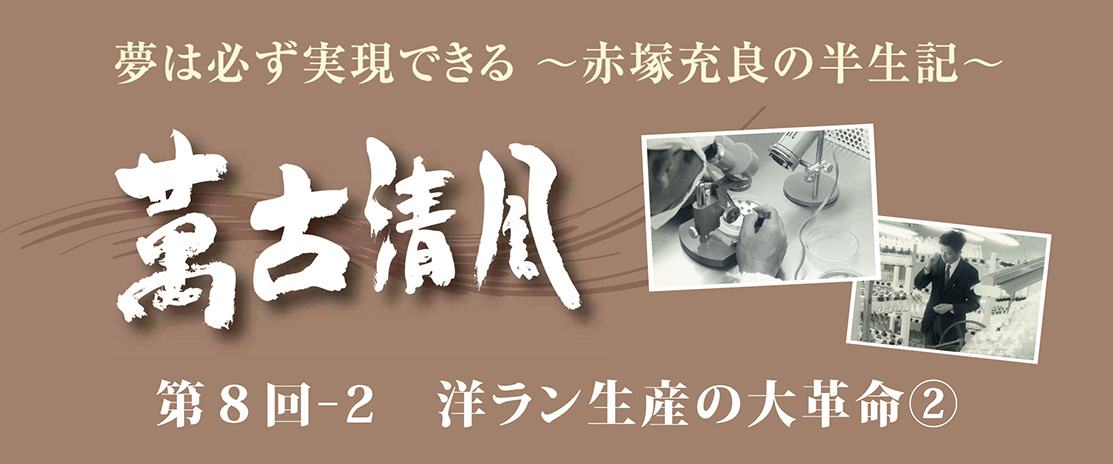

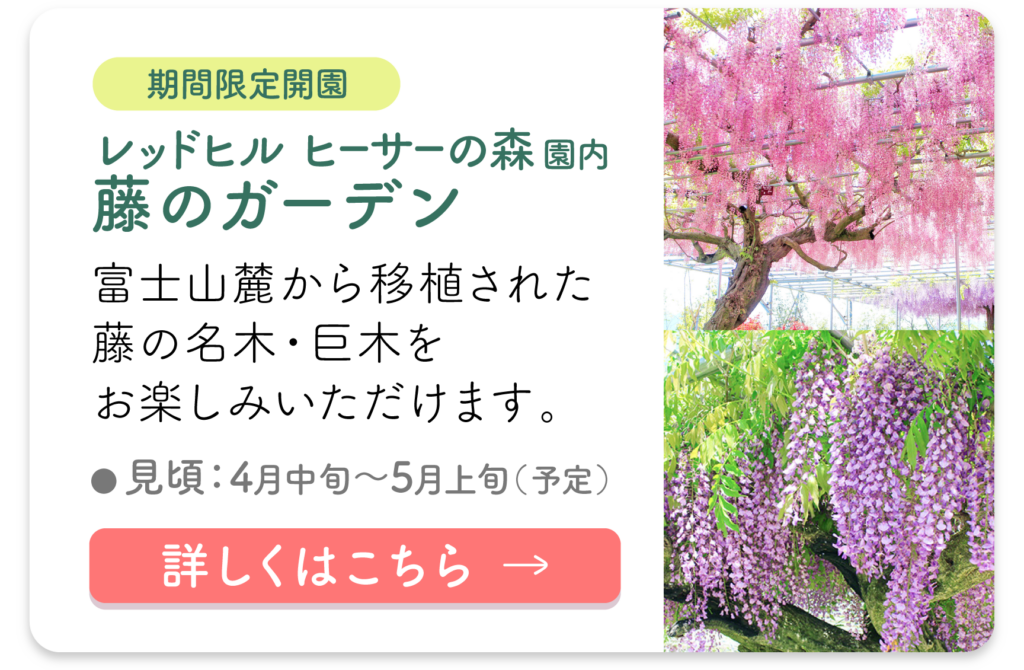

生長点培養の実験室。赤塚は諦めずに挑戦し続けた

雑菌との戦い、生長点培養

自宅の二階に恒温の実験室を設け、必要な科学機器を揃えました。生長点培養に必要な無菌操作の技術は、微生物を扱っている国立農業試験場の技術者に教えてもらってマスターしました。フラスコ内で植物が育つ栄養分を含んだ培地の開発も、試行錯誤の連続でした。

クリーンルームやクリーンベンチのない実験室で雑菌の混入と戦いながら、赤塚のチャレンジは昼夜を問わずに続きました。そして昭和42年、赤塚は日本で初めて生長点培養によるシンビジュームの大量増殖に成功したのです。

洋ランは実生苗から優れた個体が出るのは万に一つの確率で、選ばれた個体は英国、アメリカなどのラン協会で審査があり、入賞花には特別の価値を認め高値で売買されます。売り先は趣味家やマニア、投資家が中心でマーケットは小さく、買える人は限られていました。

赤塚が開発した生長点培養を利用すれば、一株何万円、何十万円もする洋ランを短期間で好きなだけ増やすことができます。高価な洋ランの銘品を値崩れしない量だけ趣味家相手に生産・販売すれば、思い通りの収益が得られ経営は安定することでしょう。

せっかく手にしたすごい技術です。この技術をどのように活用しようかと思案した赤塚は、昭和43年に洋ランの先進国のアメリカに渡って1ヵ月間、洋ランの生産、消費状況を視察しました。アメリカではやはり優良品種が株分けや生長点培養で少量だけ増やされ、高値で売買されていました。

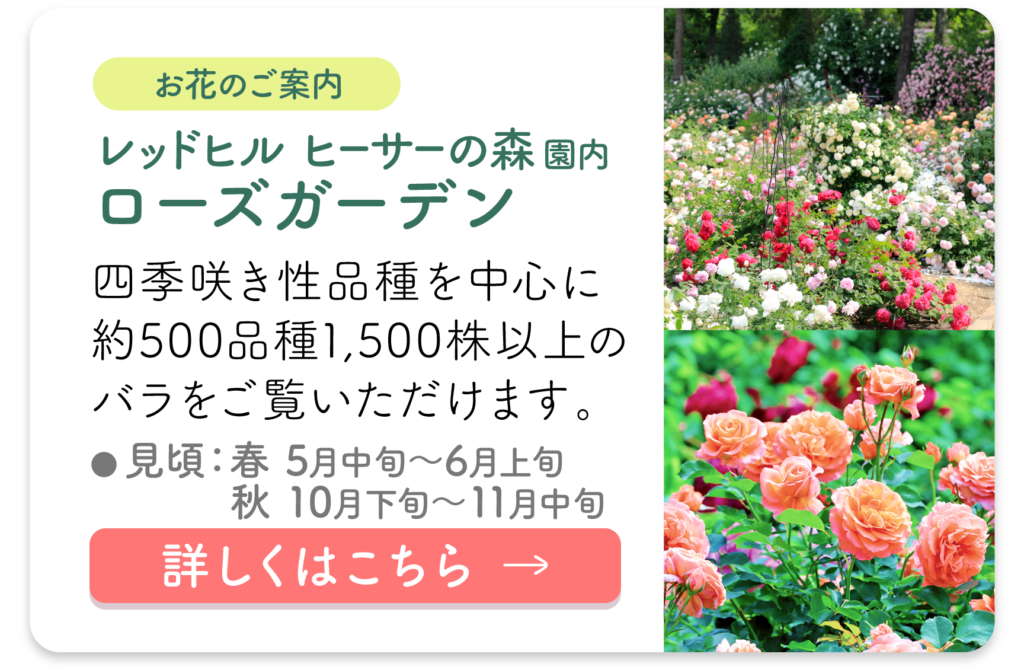

新芽の中心部にある生長点を1mm以下の大きさにメスで切り出す

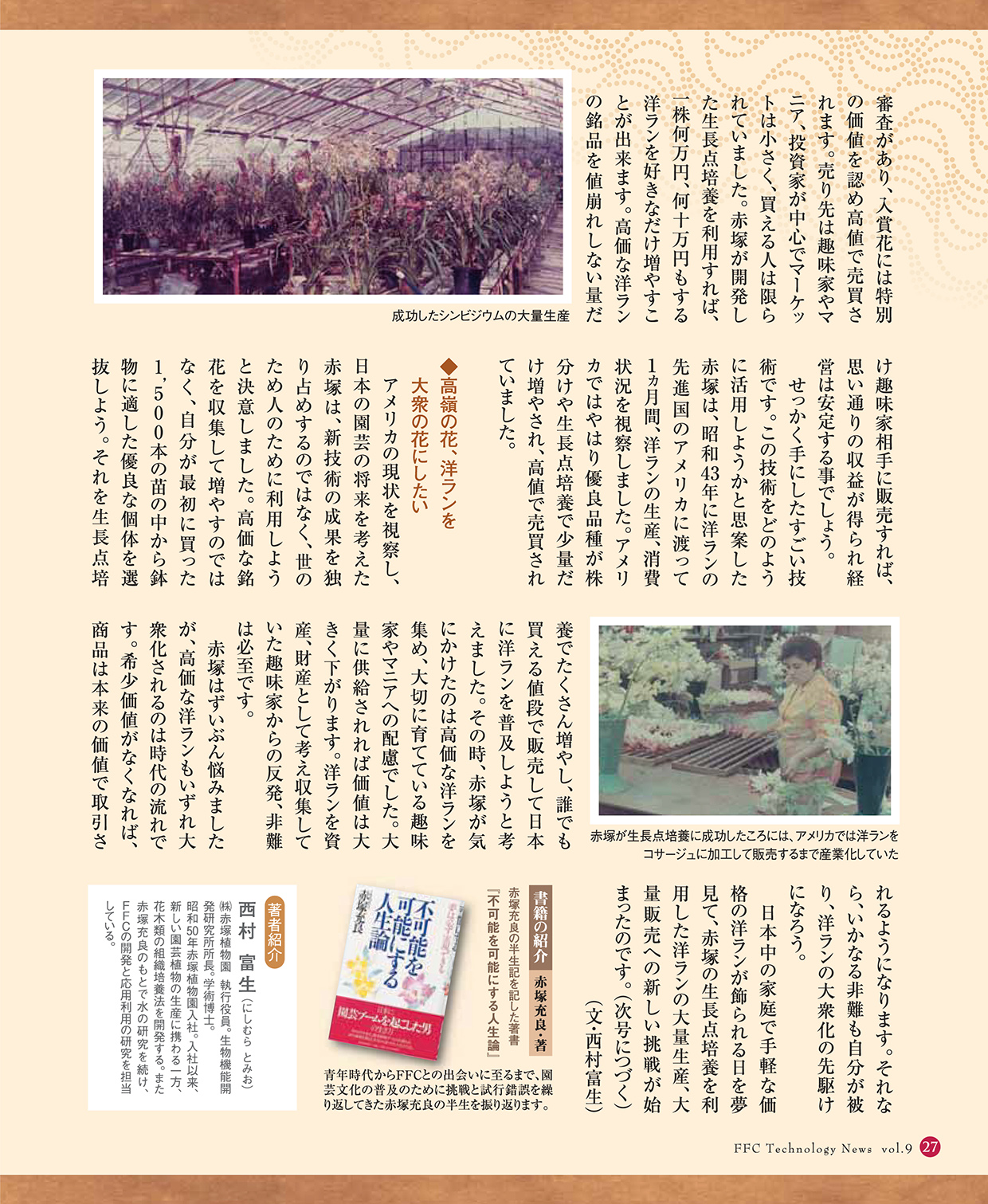

成功したシンビジュームの大量生産

高嶺の花、洋ランを 大衆の花にしたい

アメリカの現状を視察し、 日本の園芸の将来を考えた赤塚は、新技術の成果を独り占めするのではなく、世のため人のために利用しようと決意しました。

高価な銘花を収集して増やすのではなく、自分が最初に買った1,500本の苗の中から鉢花に適した優良な個体を選抜しよう。それを生長点培養でたくさん増やし、誰でも買える値段で販売して日本に洋ランを普及しようと考えました。

その時、赤塚が気にかけたのは高価な洋ランを集め、大切に育てている趣味家やマニアへの配慮でした。大量に供給されれば価値は大きく下がります。洋ランを資産、財産として考え収集していた趣味家からの反発、非難は必至です。

赤塚はずいぶん悩みましたが、高価な洋ランもいずれ大衆化されるのは時代の流れです。希少価値がなくなれば、商品は本来の価値で取引されるようになります。それなら、いかなる非難も自分が被り、洋ランの大衆化の先駆けになろう。

日本中の家庭で手軽な価格の洋ランが飾られる日を夢見て、赤塚の生長点培養を利用した洋ランの大量生産、大量販売への新しい挑戦が始まったのです。

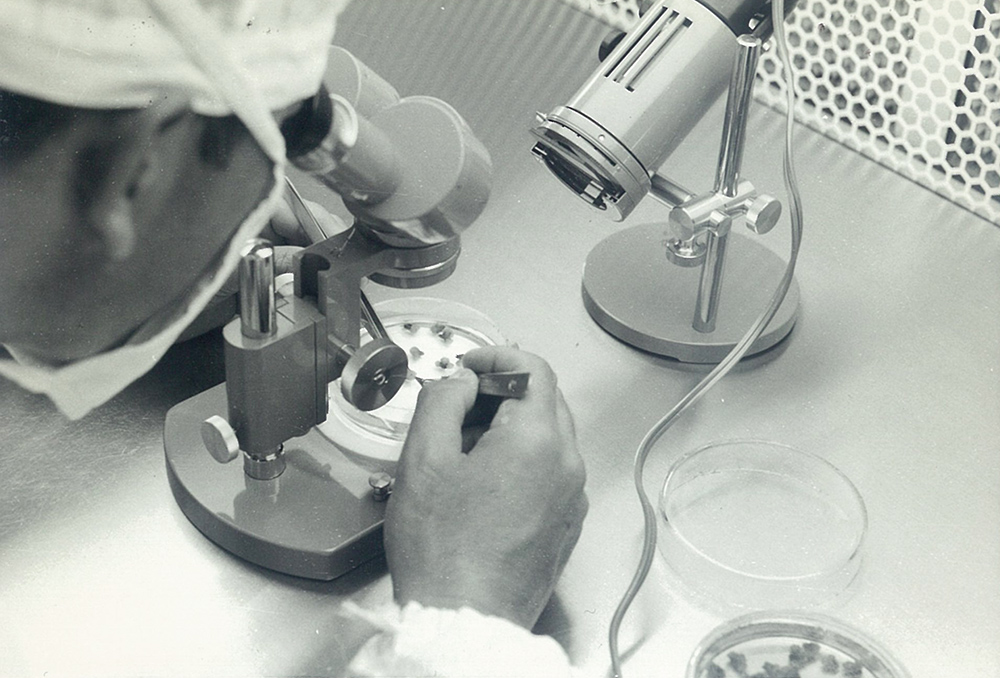

赤塚が生長点培養に成功したころ、アメリカでは洋ランの切花をコサージュに加工して販売していた

(文・西村富生)

>> 第9回 高嶺の花、洋ランを多くのご家庭へ

<< 第8回-1 洋ラン生産の大革命 ①

著者紹介

西村 富生(にしむら とみお)

㈱赤塚植物園 執行役員。生物機能開発研究所研究開発部長。学術博士。

昭和24年三重県生まれ。昭和50年三重大学大学院農学研究科終了。同年赤塚植物園入社。

入社以来、新しい園芸植物の生産に携わる一方、花木類の組織培養法を開発する。また赤塚充良のもとで水の研究を続け、FFCの開発と応用利用の研究を担当している。

(2010年1月発行 FFCテクノロジーニュース vol.9より)