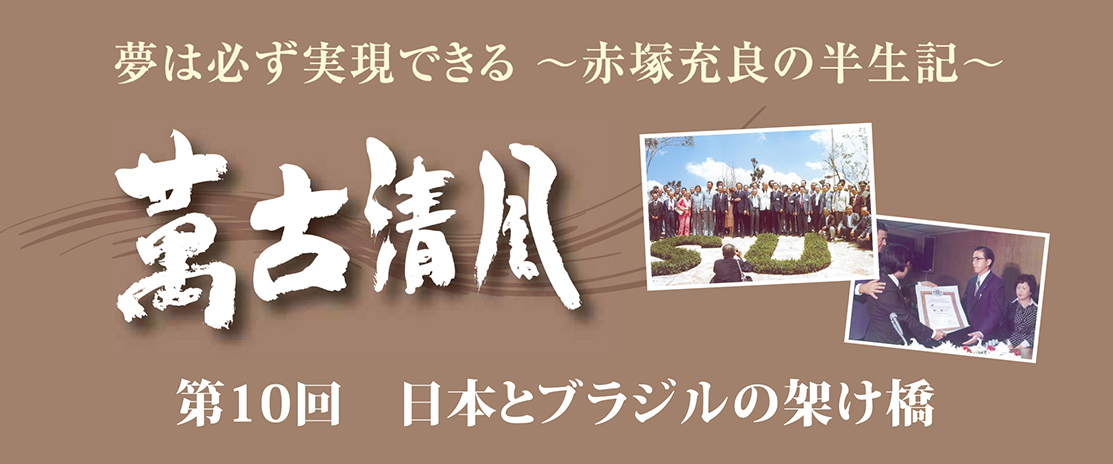

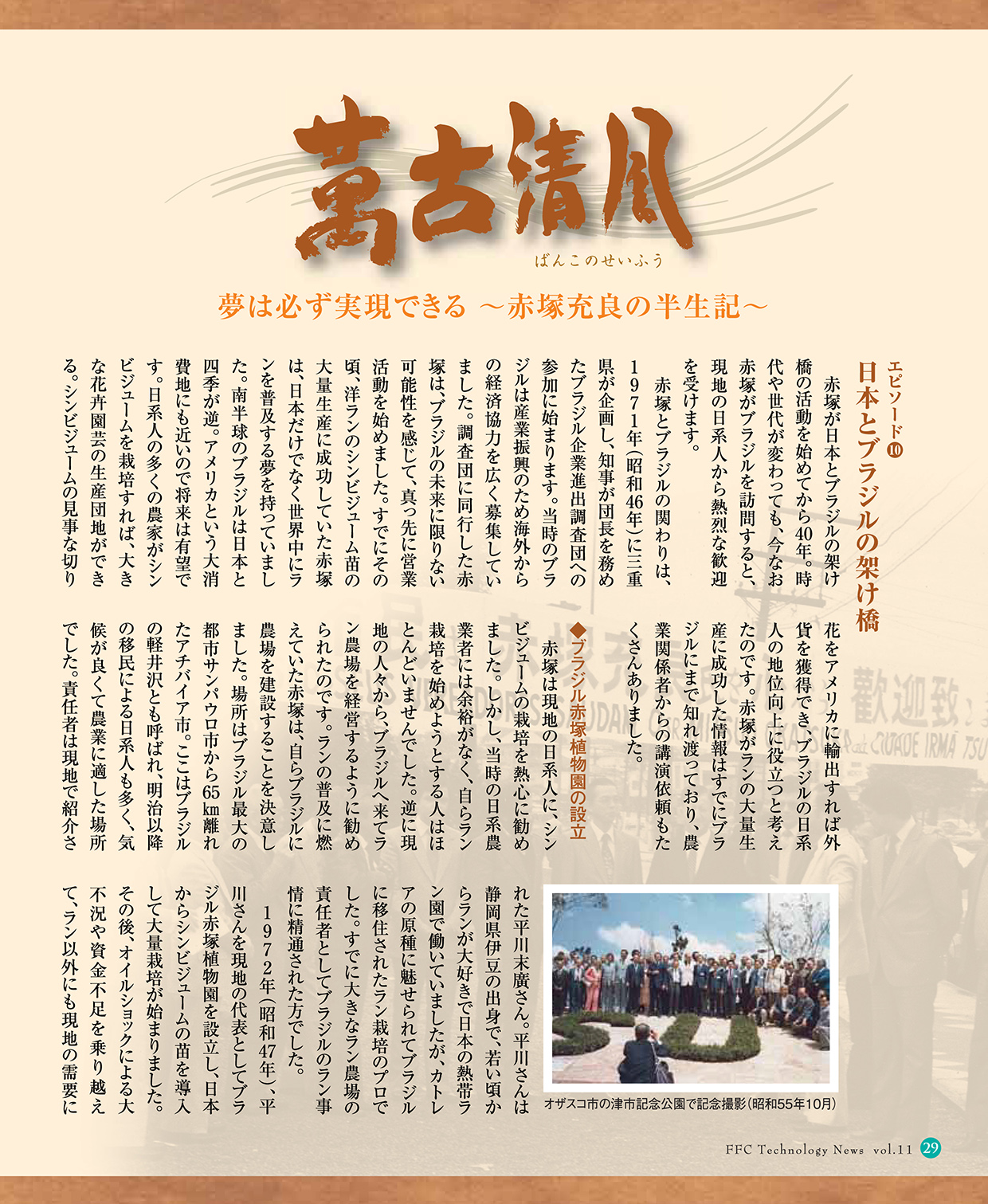

日本とブラジルの架け橋

赤塚充良の間近で仕事をしてきた社員が、取り組みやエピソードをクローズアップし、その人物像に迫るコーナー『萬古清風』(ばんこのせいふう)。第10回は「日本とブラジルの架け橋」です。

※掲載内容は発行当時のものです。

ブラジル企業進出調査団への参加

赤塚が日本とブラジルの架け橋の活動を始めてから40年。時代や世代が変わっても、今なお赤塚がブラジルを訪問すると、現地の日系人から熱烈な歓迎を受けます。

赤塚とブラジルの関わりは、1971年(昭和46年)に三重県が企画し、知事が団長を務めたブラジル企業進出調査団への参加に始まります。当時のブラジルは産業振興のため海外からの経済協力を広く募集していました。調査団に同行した赤塚は、ブラジルの未来に限りない可能性を感じて、真っ先に営業活動を始めました。

すでにその頃、洋ランのシンビジューム苗の大量生産に成功していた赤塚は、日本だけでなく世界中にランを普及する夢を持っていました。南半球のブラジルは日本と四季が逆。アメリカという大消費地にも近いので将来は有望です。

日系人の多くの農家がシンビジュームを栽培すれば、大きな花卉園芸の生産団地ができる。シンビジュームの見事な切り花をアメリカに輸出すれば外貨を獲得でき、ブラジルの日系人の地位向上に役立つと考えたのです。赤塚がランの大量生産に成功した情報はすでにブラジルにまで知れ渡っており、農業関係者からの講演依頼もたくさんありました。

ブラジル赤塚植物園の設立

赤塚は現地の日系人に、シンビジュームの栽培を熱心に勧めました。しかし、当時の日系農業者には余裕がなく、自らラン栽培を始めようとする人はほとんどいませんでした。逆に現地の人々から、ブラジルへ来てラン農場を経営するように勧められたのです。

ランの普及に燃えていた赤塚は、自らブラジルに農場を建設することを決意しました。場所はブラジル最大の都市サンパウロ市から65km離れたアチバイア市。ここはブラジルの軽井沢とも呼ばれ、明治以降の移民による日系人も多く、気候が良くて農業に適した場所でした。

責任者は現地で紹介された平川末廣さん。平川さんは静岡県伊豆の出身で、若い頃からランが大好きで日本の熱帯ラン園で働いていましたが、カトレアの原種に魅せられてブラジルに移住されたラン栽培のプロでした。すでに大きなラン農場の責任者としてブラジルのラン事情に精通された方でした。

1972年(昭和47年)、平川さんを現地の代表としてブラジル赤塚植物園を設立し、日本からシンビジュームの苗を導入して大量栽培が始まりました。

その後、オイルショックによる大不況や資金不足を乗り越えて、ラン以外にも現地の需要に即した植木類や観葉植物、鉢花類をバランス良く生産し、ブラジル赤塚植物園は地元で確固たる地位を築き上げていきます。

平川さんはその後、1990年(平成2年)の国際花と緑の博覧会(大阪花博)にブラジル館の展示責任者として来日されました。

その時、赤塚がFFCを開発し普及に努めているのを知り、一緒にFFCの普及活動に尽力され、帰国される2005年までの15年間、日本中で活躍されたことをご存知の方も多いことでしょう。

ブラジル赤塚植物園にて。1973年(昭和48年)11月、三重県・サンパウロ州姉妹都市提携使節団に参加された県知事が視察のため来園

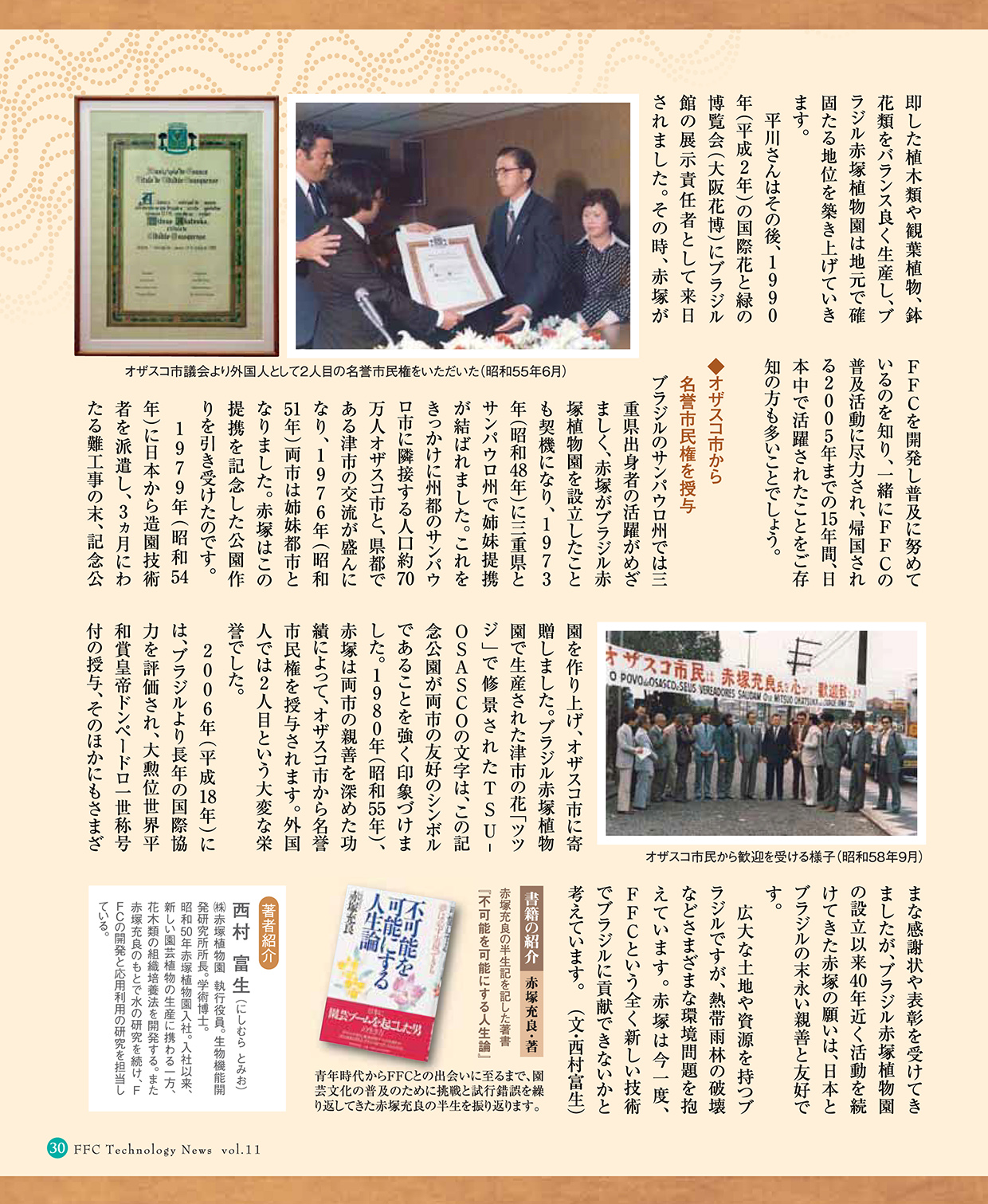

オザスコ市から名誉市民権を授与

ブラジルのサンパウロ州では三重県出身者の活躍がめざましく、赤塚がブラジル赤塚植物園を設立したことも契機になり、1973年(昭和48年)に三重県とサンパウロ州で姉妹提携が結ばれました。

これをきっかけに州都のサンパウロ市に隣接する人口約70万人オザスコ市と、県都である津市の交流が盛んになり、1976年(昭和5年)両市は姉妹都市となりました。赤塚はこの提携を記念した公園作りを引き受けたのです。

1979年(昭和54年)に日本から造園技術者を派遣し、3ヵ月にわたる難工事の末、記念公園を作り上げ、オザスコ市に寄贈しました。ブラジル赤塚植物園で生産された津市の花「ツツジ」で修景されたTSU- OSASCOの文字は、この記念公園が両市の友好のシンボルであることを強く印象づけました。

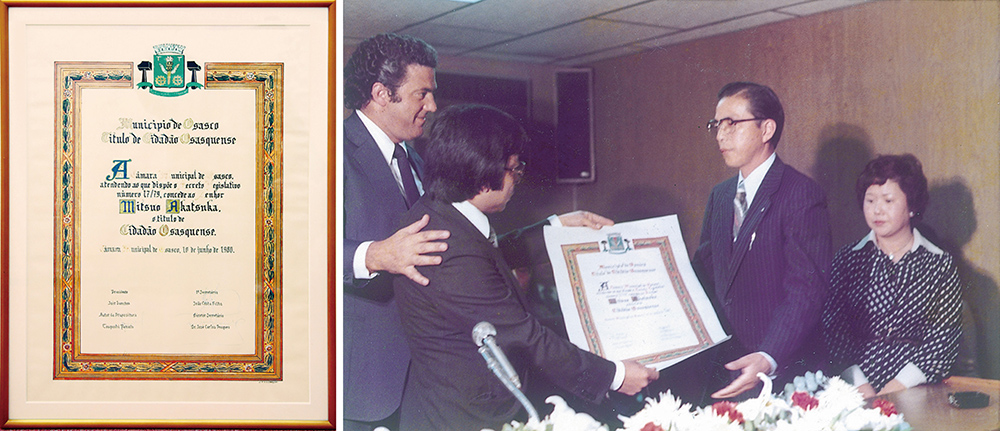

1980年(昭和55年)、赤塚は両市の親善を深めた功績によって、オザスコ市から名誉市民権を授与されます。外国人では2人目という大変な栄誉でした。

2006年(平成18年)には、ブラジルより長年の国際協力を評価され、大勲位世界平和賞皇帝ドンペードロ一世称号付の授与、そのほかにもさまざまな感謝状や表彰を受けてきましたが、ブラジル赤塚植物園の設立以来40年近く活動を続けてきた赤塚の願いは、日本とブラジルの末永い親善と友好です。

広大な土地や資源を持つブラジルですが、熱帯雨林の破壊などさまざまな環境問題を抱えています。赤塚は今一度、FFCという全く新しい技術でブラジルに貢献できないかと考えています。

オザスコ市の津市記念公園で記念撮影(昭和55年10月)

オザスコ市議会より外国人として2人目の名誉市民権をいただいた(昭和55年6月)

オザスコ市民から歓迎を受ける様子(昭和58年9月)

(文・西村富生)

>> 第11回 パイロゲン誕生(準備中)

<< 第9回 高嶺の花、洋ランを多くのご家庭へ

著者紹介

西村 富生(にしむら とみお)

㈱赤塚植物園 執行役員。生物機能開発研究所研究開発部長。学術博士。

昭和24年三重県生まれ。昭和50年三重大学大学院農学研究科終了。同年赤塚植物園入社。

入社以来、新しい園芸植物の生産に携わる一方、花木類の組織培養法を開発する。また赤塚充良のもとで水の研究を続け、FFCの開発と応用利用の研究を担当している。

(2010年7月発行 FFCテクノロジーニュース vol.11より)