山水に

萌えいづる青は早くし

蕗の花いくつか立ちあがり咲く ― 土屋文明(つちやぶんめい)

【現代訳】

山に流れる水辺に早くもいくつかの蕗の花が立ちあがって咲いている。早春を告げるふきのとう、蕗の花茎の元気の良さよ。

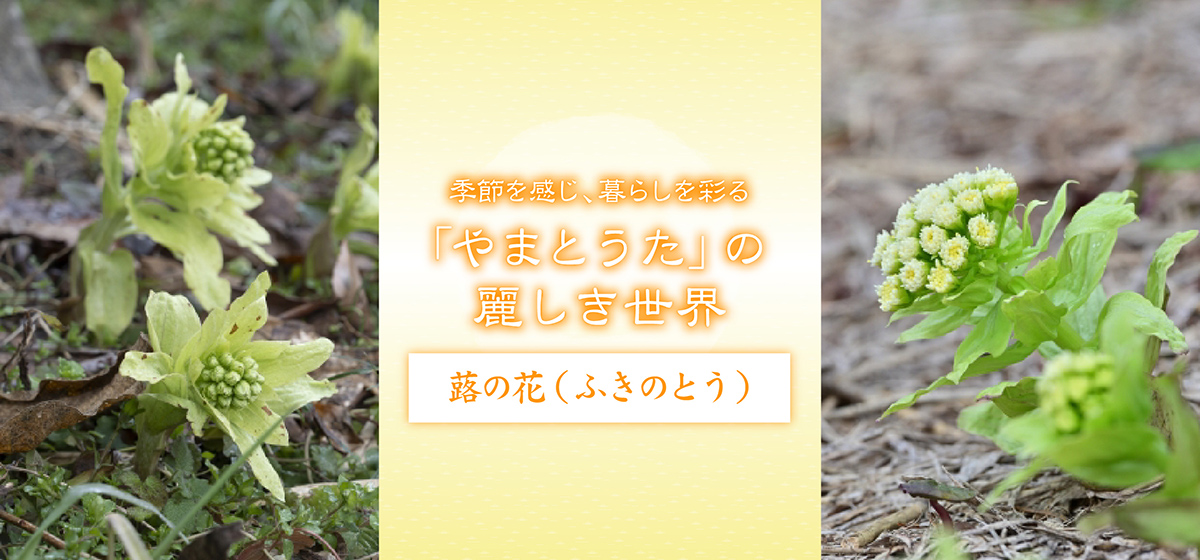

心に咲く花 2025年86回 蕗の花(ふきのとう)

古来、「ふきのとう」として親しまれている蕗の花。早春の山菜として、季節を先取りするかのように大地から顔を出してくれています。

私自身、以前、NHKのテレビ番組に出演し、東北の「ふきのとう」を詠んだ際、ふきのとうは動物だ、という短歌をつくったことがありました。土手から元気よく這い出す姿が、生命力豊かな小動物を思わせたのです。

掲出歌の歌人・土屋文明は、1890年に群馬県に生まれ、100歳の天寿を全うした昭和を代表する歌人です。文化勲章受章者である他、宮中歌会の召人(めしうど)も務めた体験を持つ人でした。

土屋文明には「日を受けて開ききりたる蕗の花二つならべる二つうつくし」という歌もあるなど、蕗の花を愛した歌人として知られます。

日本原産で、北海道から沖縄まで分布し、中国や朝鮮半島、ロシアなどでも見られる蕗の花。アイヌ語でも呼び名があるそうです。

沢や山の斜面、川べりや山野の土手などで見られる蕗の花。天ぷらにしたものは、ほのかな苦みが滋養の豊かさを感じさせてくれます。八百屋やスーパーマーケットに出始めると、早春の到来を感じる、春からの萌黄色の便りそのものです。

斎藤茂吉(さいとうもきち)に、「蕗の薹(ふきのとう)味噌汁に入れて食はむとす春のはじまりとわが言ひながら」という歌があり、大好きな食材を多く詠んだ茂吉らしい一首です。

どんなに寒く、冷たい季節の後にも萌え出る蕗の花。蕗はごぼうとともに、日本で最も古くから食されてきた日本原産の野菜として語られます。平安時代の書物にも登場しています。

近年は群生するものや自生のものが少なくなったと懸念されますが、これからもずっと春を告げてほしい、早春のト音記号のような植物です。

田中章義(たなか あきよし)さん

歌人・作家。静岡市生まれ。大学在学中に「キャラメル」で第36回角川短歌賞を受賞。2001年、国連WAFUNIF親善大使に就任。國學院大學「和歌講座」講師、ふじのくに地球環境史ミュージアム客員教授も務める。『世界で1000年生きている言葉』(PHP文庫)の他、歌集『天地(あめつち)のたから』(角川学芸出版)、『野口英世の母シカ』(白水社)など著書多数。

★こちらの記事もご覧ください★

【BOSCOトーク】対談 赤塚耕一×田中章義さん